世計り神事

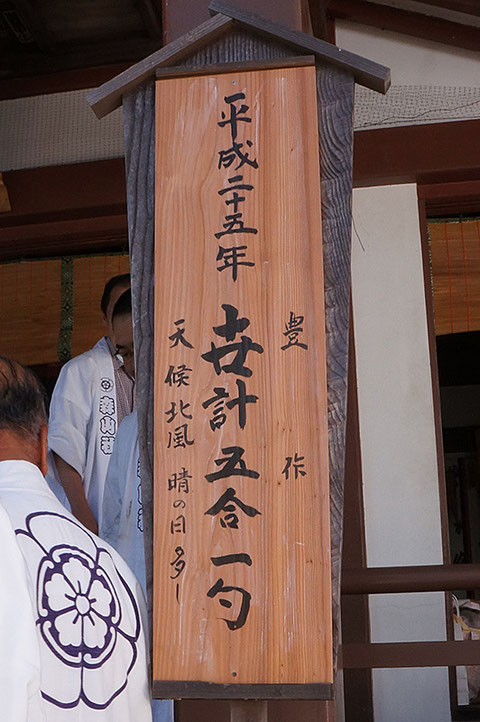

世計り神事とは、例祭で行われる古い神事で、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にも記録が残るほどの歴史を持ちます。 この神事は、前年の例祭で滝の坂の吾妻社からお水取りをして神殿内に納めた壷を、翌年に取り出して開くことで天候や収穫を占うものです。

当初は毎年霜月(11月)15日に御酒水と稱し壺の中の麦麹と水を入れて神殿内に収め、翌年15日にこれを検してその酒の減り具合で炎天の度を占い、濁り具合で気温を知り、四海吊るした四方位の札の落ち具合で風位風向を占うというものでした。これは陰陽の呪術による予知法であり、その方法は守山大明神が海上はるかに出現して啓したと伝えられています。

この例祭の日取りは変遷がかなりあったらしく、

1. 11月15日にお水取り、翌年正月15日に世計り

2. 11月15日にお水取り、翌年11月14日に世計り

3. 8月21日にお水取り、翌年8月20日に世計り

という経過で変わってきて、現在は

4. 8月最終日曜日にお水取り、翌年8月最終土曜日に世計り

という日程になっています。

これらの神事は葉山町の民俗無形文化財に指定されています。